Datenschutz: Einsicht oder Resignation?

Hat sich unser Umgang mit unseren Daten und unserer Privatsphäre verändert?

Medienradar, 05/2021

Bei der Datenspeicherung stehen sich grundsätzlich zwei Parteien gegenüber: Auf der einen Seite die „Datenverarbeitenden“, die personenbezogene Daten über uns speichern und verarbeiten, das sind meistens Institutionen, Unternehmen, Websites, Apps etc. Und auf der anderen Seite wir, die „Betroffenen“, um deren Daten es überhaupt geht.

Seitens der Datenverarbeitenden ist in den letzten Jahren viel passiert, um unsere Rechte als Betroffene zu stärken: Die im Mai 2018 in Kraft getretene EU-Datenschutz-Grundverordnung (kurz: DSGVO) verschaffte einheitliche Regelungen auf europäischer Ebene zum Umgang mit unseren personenbezogenen Daten. So müssen sämtliche Dienste und Anbieter (online wie offline) uns die Datenspeicherung einfach und klar erläutern und so transparent wie möglich machen. Außerdem haben Betroffene jederzeit ein Recht auf Auskunft sowie auf Löschung der Daten.

Aber auch wir als Betroffene haben dazugelernt. Dass unsere personenbezogenen Daten fast überall gespeichert werden, ist uns heute mehr bewusst denn je. Dazu beigetragen hat u. a. Eli Pariser, der 2011 den Begriff der Filterblase in die Welt brachte und über Algorithmen aufklärte, aber auch Skandale wie die Aufdeckung des NSA-Skandals durch Edward Snowden im Jahr 2013. Spätestens seitdem ist vielen von uns klar, dass die Datenspeicherung weit über das hinausgeht, was wir wahrnehmen. Hat dieses Wissen unseren Umgang mit unserer Privatsphäre und unseren Daten beeinflusst? Geben wir nach wie vor vieles von uns preis, weil wir meinen, nichts zu verbergen zu haben? Oder spielt das ohnehin keine Rolle mehr, da die großen Konzerne sowieso schon alles über uns wissen?

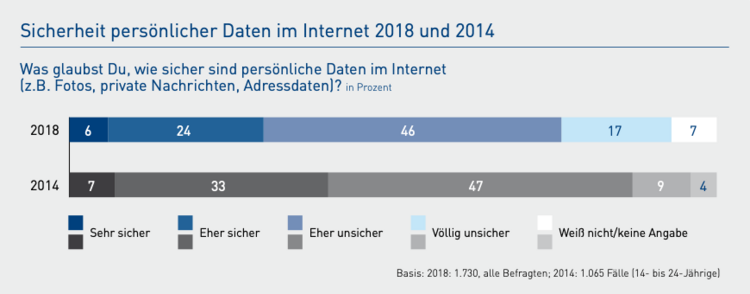

In der 2018 veröffentlichten U25-Studie (DIVSI) wurden über 1.700 Teilnehmer:innen zwischen 14 und 24 Jahren gefragt, wie sicher ihre persönlichen Daten ihrer Meinung nach im Internet sind. Nur 30 % von ihnen geben an, dass sie ihre Daten sicher oder sehr sicher im Internet glauben – 2014 waren es immerhin noch 40 %. Der Großteil (63 %) der Teilnehmer:innen empfindet die persönlichen Daten im Internet als eher unsicher oder völlig unsicher. Die stetige Abnahme des Sicherheitsgefühls im Hinblick auf die eigenen Daten könnte zum einen auf diverse Medienmeldungen über Sicherheitslücken, Hackerangriffe, Leaks etc. zurückzuführen sein, aber auch auf Meldungen über große Konzerne (wie Facebook, Google etc.), denen immer wieder vorgeworfen wird, große Datenmengen über Nutzer:innen zu speichern und diese nicht so sicher aufzubewahren, wie sie behaupten.

Steigende Angst vor Datenmissbrauch

Neben den Medienberichten haben zunehmend auch persönliche Erfahrungen die Angst vor Datenmissbrauch verstärkt. Datenmissbrauch meint, dass über einen selbst erhobene personenbezogene Daten zu anderen Zwecken verwendet werden, als die, mit denen wir uns einverstanden erklärt haben. Dazu zählen die unerlaubte Weitergabe von Daten an Dritte, aber auch Datendiebstahl, also das bewusste Stehlen unserer Daten, zum Beispiel durch Hackerangriffe oder Phishing-Mails.

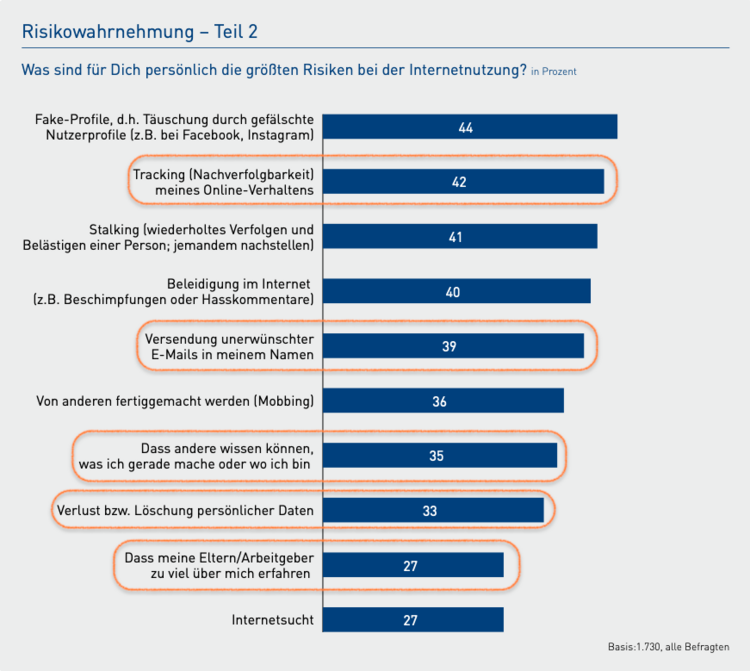

So wurden die Studienteilnehmer:innen der U25-Studie gefragt, welche für sie persönlich die größten Risiken bei der Internetnutzung sind. Unter den 19 meistgenannten Risiken finden sich erstaunlich viele – nämlich mindestens 13 Antworten – wieder, die sich eindeutig auf die Sicherheit ihrer Daten beziehen.

Fast zwei Drittel der Befragten (61 %) sehen ein großes Risiko darin, dass ihre Zugangsdaten (z. B. für Online-Banking oder Internetshops) ausspioniert werden könnten, erlebt haben dies bereits 4 % von ihnen. Dass dieses Risiko trotz der vergleichsweise geringen Betroffenheit so groß eingeschätzt wird, ist vor allem auf die drastischen, persönlichen Konsequenzen, die damit einhergehen würden, zurückzuführen. Im Gegensatz dazu schätzen nur 45 % unerwünschte Mails (Spam) als Risiko ein, obwohl zwei Drittel (65 %) der Befragten bereits damit belästigt wurden. Spam ist zwar nervig, wird aber als vergleichsweise harmlos eingestuft.

Besonderen Zuwachs in der Risikoeinschätzung hat das Tracking bekommen, das in den letzten Jahren technisch immer ausgereifter wurde. Das Tracking des eigenen Online-Verhaltens wird von 42 % als Risiko eingestuft, fast jeder Siebte (15 %) war laut eigener Aussage bereits davon betroffen. Es ist zu vermuten, dass die tatsächliche Betroffenenrate deutlich höher liegt.

Die Wahrnehmung des Risikos, dass andere wissen könnten, was man gerade macht oder wo man ist, hat sich von 2014 auf 2018 sogar verdoppelt (2014: 18 %; 2018: 35 %). Jede:r Vierte der Befragten hat damit bereits Erfahrungen gemacht. Das Ausmaß und mögliche Folgen des Trackings sind nach wie vor nur schwer einzuschätzen, da sich dahinter kein Datendiebstahl verbirgt, sondern Drittanbieter (Unternehmen), die Informationen über das Online-Verhalten, beispielsweise zu Werbezwecken, speichern. Für gewöhnlich haben wir dem Tracking zudem zugestimmt, da wir die Weitergabe unserer Daten an Dritte oft als selbstverständlich, wenn nicht sogar unumgänglich hinnehmen.

Weitergabe von Daten an Dritte

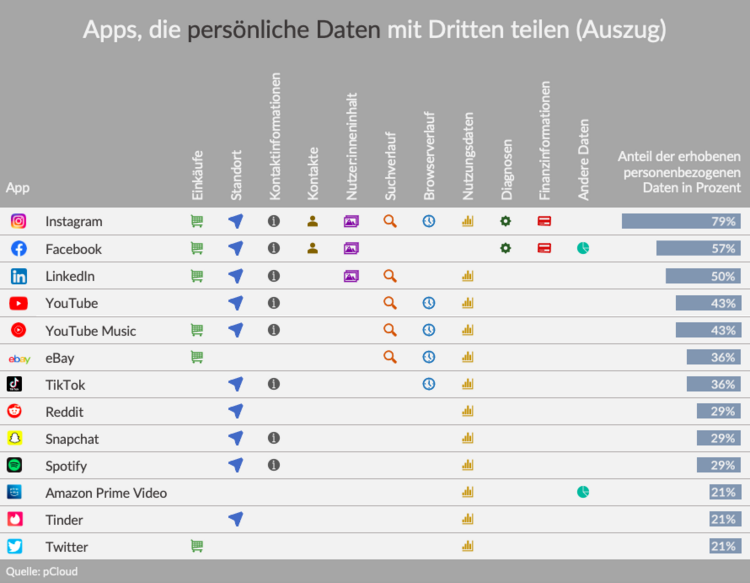

Denn genau betrachtet ist es mittlerweile gang und gäbe, dass viele Anbieter Daten nicht nur sammeln, sondern vor allem auch an Dritte weitergeben. Anders könnten sich die ganzen kostenlosen Apps und Websites gar nicht finanzieren. Doch welche Daten die Apps weitergeben und welche nicht, ist für die meisten User:innen nur schwer nachvollziehbar.

Tatsächlich sind die von den Jugendlichen meistgenutzten Apps gleichzeitig auch diejenigen, die besonders viele Nutzerdaten an Dritte weitergeben. Insofern ist vermutlich jede:r von uns, der:die eine dieser Apps verwendet, längst davon betroffen. In den meisten Fällen haben wir der Weitergabe unserer Daten zugestimmt, wenngleich uns das volle Ausmaß dessen möglicherweise gar nicht bewusst war. Mit Klick auf den „Akzeptieren“-Button der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) bzw. Datenschutzbestimmungen erklären wir, dass wir die Bestimmungen gelesen haben und damit einverstanden sind.

Kaum eine:r liest die AGBs

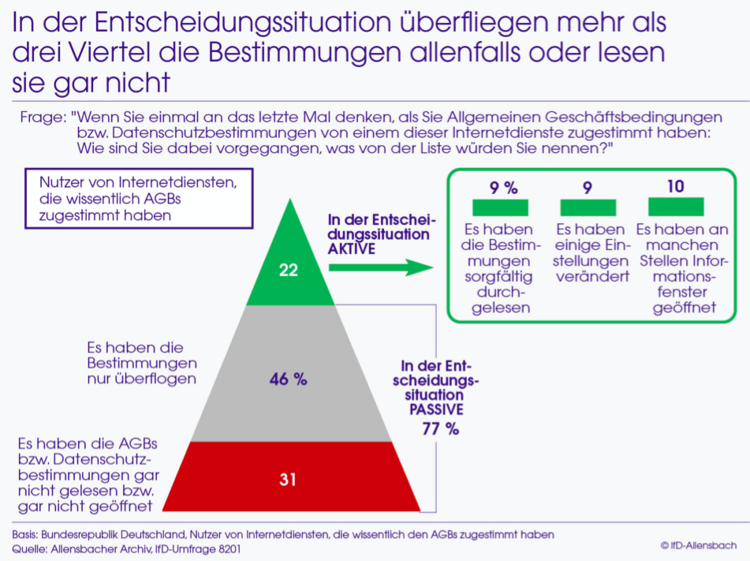

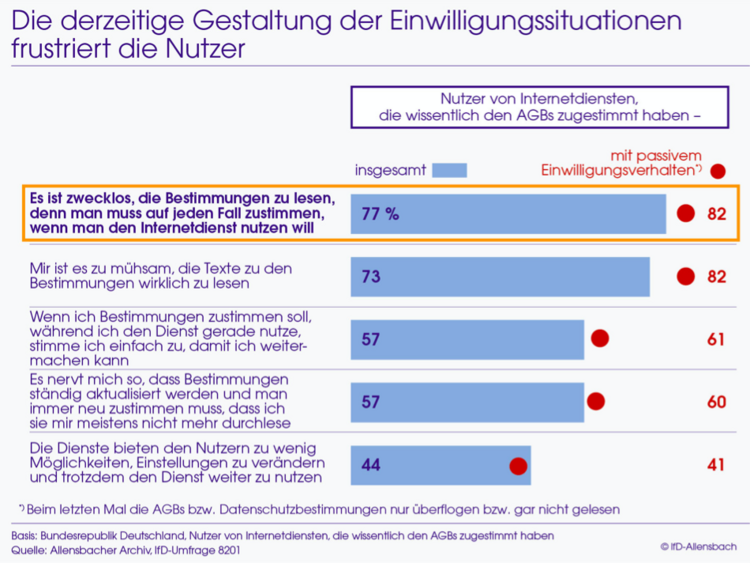

Die AGBs sowie die Datenschutzbestimmungen stellen die Vertragsgrundlage für die Nutzung diverser Online-Dienste dar. Wer sie akzeptiert, geht einen Vertrag mit dem Anbieter ein. Da man sie aber nicht handschriftlich unterzeichnet, sondern lediglich auf einen Button klicken muss, ist die Hemmschwelle hier extrem niedrig gesetzt. Das hat zur Folge, dass viele Nutzer:innen ihnen zustimmen, ohne sie sich jemals detailliert durchgelesen zu haben.

Laut der Umfrage Freiwillige und informierte Einwilligung? Die Nutzerperspektive (2019) beschäftigen sich nur 22 % der Deutschen (ab 14 Jahren) aktiv mit den Bestimmungen, und nur etwa jede:r Zehnte liest sie sich sorgfältig durch. Neben der niedrigen (technischen) Hemmschwelle sind auch der Umfang und die komplizierten Formulierungen ausschlaggebend dafür. Allein bei WhatsApp hätten die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie ausgedruckt einen Umfang von etwa 20 Seiten.

Nicht zuletzt haben viele Nutzer:innen das Gefühl, dass ihnen gar keine andere Wahl als das Zustimmen bleibt, wenn man den Online-Dienst nutzen möchte. Denn an den meisten gängigen Online-Diensten führt kaum ein Weg vorbei, schaut man sich die Vormachtstellung auf dem Markt einmal an: WhatsApp, Facebook, Instagram und Snapchat sind die meistgenutzten Social-Media-Anwendungen, Spotify, YouTube Music und Amazon Music die meistgenutzten Musikstreamingdienste, YouTube, Netflix und prime video (Amazon) die meistgenutzten Videostreamingdienste (Stand: 2020). Ein Verzicht auf diese Angebote bedeutet automatisch auch einen Verzicht auf gesellschaftliche Teilhabe.

Viele Nutzer:innen akzeptieren daher die Bestimmungen, obwohl sie einzelne Auszüge daraus eigentlich lieber ablehnen würden. So würden zum Beispiel der nachfolgenden Bestimmung aus den WhatsApp-AGBs 71 % der Befragten lieber nicht zustimmen: „Informationen … werden … in die USA oder andere Drittländer übertragen oder vermittelt bzw. dort gespeichert und verarbeitet“. Eine Einzelabstimmung ist derzeit jedoch nicht möglich.

Datensparsamkeit – ist ein Kompromiss möglich?

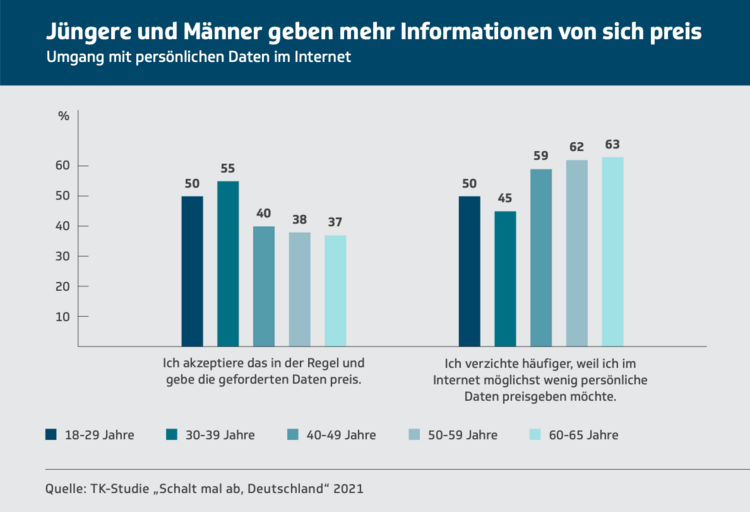

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass viele Menschen ihre Daten mehr in Gefahr sehen als noch vor ein paar Jahren. Viele würden ihre Daten gerne besser schützen und weniger von sich preisgeben wollen. Sie haben aber oftmals das Gefühl, dass ein Schutz der eigenen Daten nur mit komplettem Verzicht einhergehen kann, da die meisten Online-Dienste nur eine „Ganz-oder-gar-nicht“-Variante anbieten. Da soziale Teilhabe aber enorm wichtig ist, glauben daher viele Menschen, ohnehin kaum etwas gegen die enorme Datenspeicherung unternehmen zu können. Denn Verzicht kommt – insbesondere für die Jüngeren – oftmals nicht infrage.

Darüber hinaus sind über die meisten Menschen mittlerweile so viele Daten im Internet gespeichert, dass man schnell das Gefühl bekommen kann, es mache ohnehin keinen Unterschied mehr, ob noch ein weiterer Konzern Daten von einem speichert oder nicht.

Dabei haben wir einen Großteil dessen, was wir über uns preisgeben, durchaus selbst in der Hand. Zwar fühlen wir uns den marktführenden Konzernen oftmals hilflos ausgesetzt, wenn wir auf ihre Online-Dienste nicht verzichten wollen. Aber sie nehmen eben doch nur einen Teil der Datenspeicherung ein – denn das meiste, was über uns gespeichert wird, haben wir selbst zu verantworten: veröffentlichte Bilder & Videos, die Auswahl und Menge der von uns genutzten Apps, die Angaben, die wir über uns in sozialen Netzwerken machen etc.

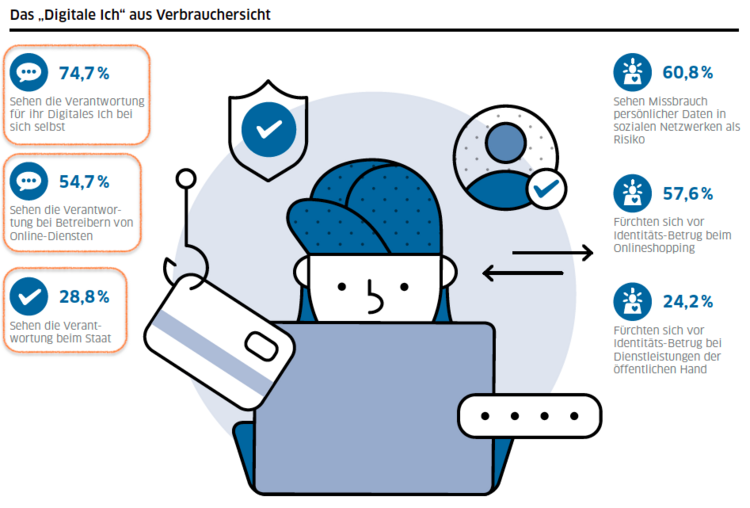

Dieser Verantwortung sind sich viele Nutzer:innen durchaus bewusst, wie auch aus dem DsiN-Sicherheitsindex 2021 hervorgeht. Nur wissen viele einfach nicht, wie genau sie sich und ihre Privatsphäre besser schützen können. Obwohl drei Viertel der Deutschen die Verantwortung für ihr Digitales Ich bei sich selbst sehen, haben sich bisher nur 3 % umfassender mit ihrer eigenen Online-Identität beschäftigt (vgl. DsiN-Sicherheitsindex 2021).

Letztlich geht es nicht darum, die Speicherung unserer personenbezogenen Daten komplett zu unterbinden – das ist mit der Realität kaum noch vereinbar. Vielmehr ist es wichtig, seine Online-Privatsphäre stärker unter Kontrolle zu haben und somit ein Stück mehr Verantwortung wieder selbst in die Hand zu nehmen (siehe auch Playlist Meine Daten gehören mir! 15 Tipps für mehr Selbstbestimmung).

Jenny F. Schneider arbeitet seit 2012 als freiberufliche Medienpädagogin und führt medienpädagogische Fortbildungen, Workshops, Projekttage und Elternabende in KiTas, Schulen, Hort und im außerschulischen Bereich durch. Bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) wirkte sie u. a. bei der Studie Scripted Reality auf dem Prüfstand, der Aktualisierung des Projekts Faszination Medien sowie der Umsetzung und redaktionellen Gestaltung von Medienradar mit.

[Bild: privat]

- Erklärvideo

- Erklärvideo

- Interview

- Ein Interview über verschiedene Aspekte von Verschwörungstheorien

- Zahlen / Fakten

- Ergebnisse der JIM-Studie 2023