Bezahlen mit Daten – ein Luxus für jedermann

Welchen Wert haben personenbezogene Daten?

Medienradar, 03/2021

Bereits seit einiger Zeit zeichnet sich eine Tendenz ab, dass Privatheit nicht mehr dieselbe Relevanz hat wie noch vor 20, 30 Jahren. Wurde das Erheben und Speichern personenbezogener Informationen damals noch mit aller Kraft zu verhindern versucht, steht der Nutzen privater Daten heute stärker denn je im Vordergrund – zuungunsten des Schutzes der Daten. Denn Fakt ist: wer seine privaten Daten komplett schützen will, müsste auf einen Großteil des Onlineangebotes verzichten. Schließlich sind die größten Datenkraken (Google, Amazon, Facebook & Co.) gleichzeitig auch diejenigen Anwendungen mit den höchsten Nutzerzahlen. Ohne Apps wie WhatsApp, Instagram, Snapchat, YouTube, TikTok & Co. wäre eine Onlinekommunikation und Teilhabe am sozialen Online-Leben nahezu unmöglich.

Gerade jüngere Generationen können sich dem Onlineangebot kaum noch entziehen, andernfalls wären sie von der Kommunikation ihrer Peergroups größtenteils ausgeschlossen. Andere, „datenfreundlichere“ Anwendungen stellen oftmals keine Option dar, sie werden in den Peergroups kaum genutzt. Nicht selten haben Jugendliche schon alternative Chat-Apps wie beispielsweise Threema ausprobiert – wohlwissend, dass diese als datenfreundlicher gelten –, um am Ende doch wieder zu WhatsApp zurückzukehren. Warum? Weil dort eben alle sind. Genauso wie bei Instagram, TikTok, bei Snapchat oder bei diversen Spiele-Apps. Der Zugang ist zudem wahnsinnig einfach: ein Internetzugang und ein Smartphone reichen aus – das hat sowieso fast jeder, nämlich ganze 94 % der Jugendlichen zwischen zwölf und 19 Jahren.[1] Und da die meisten dieser Apps kostenfrei sind, ist ein schneller Download problemlos möglich. Was macht es da schon, dass die Apps im Gegenzug ein paar Daten über einen speichern?

Bezahlen mit den Daten – welch ein Luxus, den sich jede:r leisten kann!

Das Bezahlen mit Daten scheint zudem sehr lukrativ: man kann nicht pleite gehen. Und genau darin lässt sich ein wesentlicher Grund für die Bereitschaft zur Freigabe der eigenen Daten finden, denn diese alternative „Bezahlmethode“ geht nicht auf den eigenen Geldbeutel. Zwar werden personenbezogene Daten als deutlich wertvoller gegenüber Geld betrachtet – zumindest seitens der Wirtschaft und Industrie. Aber die Nutzerperspektive ist eine andere: Geld steht uns für gewöhnlich nur begrenzt zur Verfügung – je nach Höhe des Taschengeldes, des Einkommens, der Ersparnisse etc. –, wohingegen personenbezogene Daten ein unerschöpfliches Zahlungsmittel darstellen. Insofern sind sie auch für die Nutzer:innen von großer Bedeutung, jedoch in ganz anderer Hinsicht: nämlich vergleichbar mit dem endlosen Brei, den der Zaubertopf im Märchen Der süße Brei kocht, oder dem heiß ersehnten Geldbaum, an dem immerfort neues Geld wächst. Doch während der süße Brei und der Geldbaum fiktive Wunschträume bleiben, sind unsere personenbezogenen Daten real und lassen uns in gewisser Hinsicht „reich“ werden, denn wir können uns (fast) alles damit kaufen, ohne jemals an unsere „finanziellen“ Grenzen zu stoßen – und das vollkommen unabhängig von unserem gesellschaftlichen und sozialen Status.

Wer sich dennoch nach datensparsameren Apps umschaut, findet auf dem App-Markt reichlich Alternativen, die z. T. deutlich weniger Daten über die Nutzer:innen speichern, dafür aber einen Unkostenbeitrag von zumeist wenigen Euros verlangen. Was aus wirtschaftlicher Sicht logisch erscheint – ist der Tausch von Geld gegen Ware doch schließlich nichts Neues –, betrachten viele (vor allem jüngere) Nutzer:innen als „dreist“ und „Abzocke“. Warum schließlich für etwas bezahlen, wenn es eine kostenlose Alternative gibt? Zwar haben wir alle schon in jungen Jahren gelernt, dass Ware im Supermarkt Geld kostet. Aber dieser „materielle“ Konsum im Alltag ist keineswegs vergleichbar mit dem „immateriellen“ Konsum über das Internet. Denn das Internet hat uns schon seit Anbeginn beigebracht, dass dort (fast) alles kostenlos zu finden ist. Es überrascht daher nicht, dass ein Eis für 2,50 Euro bereitwilliger bezahlt wird als eine Spiele-App oder eine Chat-App, die den gleichen Preis verlangt. Und das, obwohl ein Eis nach fünf Minuten aufgegessen ist.

Was würde eigentlich passieren, wenn der Eisverkäufer seinen Kund:innen hinsichtlich der Bezahlung die Wahl ließe: „Zahlen Sie entweder 2,50 Euro in bar oder nennen Sie mir Ihren vollständigen Namen, Ihre Adresse, Ihr Geburtsdatum, Ihre Handynummer, Ihre Lieblingseissorte und Ihre Allergien – falls vorhanden.“ Wie würden sich die Käufer:innen wohl entscheiden?

Interessanterweise würden viele Kinder und Jugendliche einem „fremden“ Eisverkäufer niemals ihre privaten Daten geben – und stattdessen lieber die 2,50 Euro bezahlen. Warum? Nun es handelt sich doch um eine fremde Person, kaum auszudenken, was sie mit den personenbezogenen Daten alles anstellen könnte! Es geht sie doch schließlich gar nichts an, wo man wohnt und welche Eissorten man mag.

Die schiere Endlosigkeit der Verfügbarkeit von Daten vs. Datenschutz

Dabei liegt der Vorteil der zweiten Variante doch klar auf der Hand. Ein Beispiel: Mit 20 Euro Taschengeld im Monat könnte sich ein Kind genau acht Eis im Monat kaufen. Danach wären seine finanziellen Mittel erschöpft. Mit seinen Daten als Zahlungsmittel könnte es sich hingegen jeden Tag ein Eis kaufen. Dem Kind entsteht dadurch kein ersichtlicher Nachteil, die Vorteile überwiegen: Eis ohne Ende und die 20 Euro hat es am Ende auch noch übrig – eine absolute Win-win-Situation. Genau diese beispielhafte Situation ist im Internet längst Realität: man muss kein Geld ausgeben, bekommt aber dennoch ständig neue Apps, neue Inhalte, neue Videos, Filme, Musik, Spiele, neue Unterhaltung angeboten. Und das ist normal, denn es war ja nie anders. Wie sollen Kinder und Jugendliche also verstehen, dass die massenhafte Preisgabe von personenbezogenen Daten keine gute Idee ist und sie sich und ihre Daten unbedingt schützen müssen? Schützen wovor denn? Der Nutzen der personenbezogenen Daten überwiegt doch augenscheinlich die (für einen selbst nicht ersichtlichen) Nachteile.

Datenschutz: wer oder was muss hier eigentlich geschützt werden? Und vor wem?

Um die Tragweite der Datenspeicherung zu verstehen, Für und Wider überhaupt abwägen und von seiner „informationellen Selbstbestimmung“ Gebrauch machen zu können, ist es unerlässlich zu wissen, a) was überhaupt über einen selbst gespeichert wird und b) was genau mit den gespeicherten Daten passiert – also wie lange sie gespeichert bleiben, wer sie einsehen kann und wie und wofür sie verwendet werden.

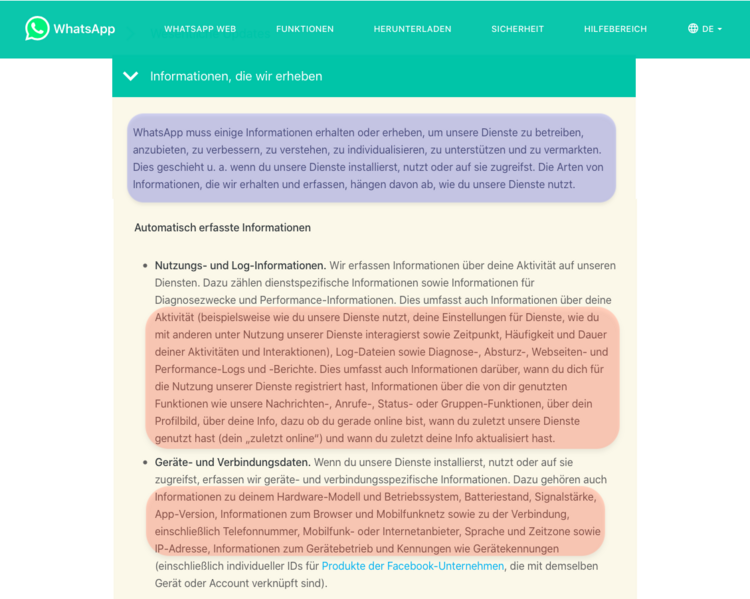

In den meisten AGBs (Allgemeine Geschäftsbedingungen) steht zwar umfassend drin, welche Daten gespeichert und wie diese verwendet werden. Jedoch sind die AGBs oftmals in komplizierter Fachsprache geschrieben, elendig lang und für den Laien absolut unverständlich. Und das, obwohl die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), die 2018 in Kraft getreten ist, eine klare und einfache Sprache fordert sowie einen eindeutigen Zweck, der die Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich macht.[2]

Die meisten AGBs machen das Ausmaß und die Tragweite der Datenspeicherung keineswegs hinreichend deutlich, schon gar nicht für jüngere Nutzer:innen. Nicht zu vergessen, dass ein Klick auf „Akzeptieren der AGBs“ für viele Menschen nur als lästige Pflicht auf dem Weg zum Ziel empfunden wird und von der Verantwortung her nicht annähernd vergleichbar mit einer handschriftlichen Unterschrift auf einem Vertrag.

Hinzu kommt, dass viele Dienste genutzt werden können, ohne dass explizit irgendwelchen AGBs zugestimmt werden muss, wie das zum Beispiel auf Internetseiten der Fall ist. Dort werden beim Surfen ebenfalls allerhand Daten erhoben, selbst wenn man auf der Website kein Nutzerkonto angelegt hat. Wie genau die Daten dort verarbeitet werden, muss in den jeweiligen Datenschutzerklärungen der Websites genau erklärt werden. Viele Daten werden u. a. auch über Cookies erfasst, wobei Nutzer:innen mittlerweile die Möglichkeit haben, der Speicherung von Cookies zuzustimmen oder sie (einzeln oder komplett) abzulehnen. Die individuelle Zustimmung oder Ablehnung der Cookie-Speicherung ist für alle Websites, die mehr als nur technisch notwendige Cookies einsetzen, verpflichtend. Die Websites setzen jedoch allerhand Tricks ein, um die Nutzer:innen möglichst dazu zu bringen, allen Cookies zuzustimmen. Das fängt schon bei farblich hervorgehobenen „Zustimmen“-Buttons an, die deutlich leichter zu finden und anzuklicken sind als der „Ablehnen“-Button oder die „Cookie-Einstellungen“, die nun ein individuelles Zustimmen und Ablehnen ermöglichen. Hinzu kommt, dass das individuelle Anpassen der Cookie-Einstellungen deutlich zeitaufwändiger ist als das einfache Betätigen des Zustimmen-Buttons.

Der schnelle Klick auf den Zustimmen-Button gehört für viele Menschen zum Alltag und wird nicht mehr infrage gestellt. Die Speicherung personenbezogener Daten wird vielfach hingenommen. Doch durch das massenhafte Sammeln von Daten entstehen immer exaktere Personenprofile, die von den Unternehmen hauptsächlich für personalisierte, also auf einen zugeschnittene Werbung verwendet werden. Jedoch können die gewonnenen Daten auch zu anderen Zwecken verwendet werden: zum Beispiel, um Nutzer:innen höhere Verkaufspreise für Produkte anzuzeigen, abhängig davon, wo sie wohnen. Denn Wohnorte geben Rückschluss auf den persönlichen Wohlstand – zumindest meistens.

Dass es auch Ausnahmen gibt, wird bei der Erstellung von Datenprofilen nicht immer ausreichend beachtet. Denn die Datenspeicherung und die damit gewonnenen Informationen geben nur Wahrscheinlichkeiten wieder. Der Nutzer X mag offensichtlich gerne das Spiel Minecraft – wahrscheinlich mag er also auch das Spiel Blockstorm. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, aber sie wird nie bei 100 % liegen. Die Nutzerin Y reist gerne und viel, sie wohnt in einem wohlhabenden Wohnviertel in München – wahrscheinlich ist sie wohlhabend. Vielleicht wohnt sie aber frei zur Miete, weil sie dort bei ihrem Onkel wohnt, dem die teure Wohnung gehört. Vielleicht zahlt sie ihre Reisen nicht selbst. Und doch könnten ihr teurere Preise für Produkte angezeigt werden, weil ihr Datenprofil in die Schublade „sehr wahrscheinlich wohlhabend“ eingeordnet wurde.

Je mehr Daten jedoch über eine Person vorliegen, desto exakter und zutreffender wird das Personenprofil. Desto sicherer können sich auch Unternehmen sein, dass vorgeschlagene Produkte die Person auch tatsächlich ansprechen. Oder dass sie tatsächlich wohlhabend ist. Also können Produkte auch zu teureren Preisen angeboten werden. Aber ist das überhaupt fair?

Fazit

Um den Wert der eigenen Daten überhaupt einschätzen und mit der Datenspeicherung verbundene Nachteile verstehen zu können, ist eine umfassende und vor allem praxisnahe Aufklärung unerlässlich. Insbesondere jüngere Nutzer:innen brauchen Beispiele, die nah an ihrer Lebenswelt sind. Warum könnte also der Eisverkäufer so viel über seine Käufer:innen speichern wollen und was würde er mit all den Infos machen? Wieso würde er ihnen im Gegenzug ein Eis schenken, wo dieses doch ganz offensichtlich einen Geldgegenwert hat? Und: Wäre das Eis dann tatsächlich „geschenkt“?

Erst mit diesem Grundlagen-Wissen kann jüngeren Internetnutzer:innen zugetraut werden, selbstbestimmt Entscheidungen über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu treffen.

1. Vgl. JIM-Studie 2020 – Jugend, Information, Medien, S. 8, www.mpfs.de/fileadmin/files/Studien/JIM/2020/JIM-Studie-2020_Web_final.pdf (zuletzt abgerufen am 15.03.2020).

2. Vgl. EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), Erwägungsgrund (39) sowie Art. 5 Abs. 1 b), in: Datenschutzrecht (DatSchR) – Europäisches und Nationales Datenschutzrecht, 3. Auflage 2019.

Jenny F. Schneider arbeitet seit 2012 als freiberufliche Medienpädagogin und führt medienpädagogische Fortbildungen, Workshops, Projekttage und Elternabende in KiTas, Schulen, Hort und im außerschulischen Bereich durch. Bei der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen (FSF) wirkte sie u. a. bei der Studie Scripted Reality auf dem Prüfstand, der Aktualisierung des Projekts Faszination Medien sowie der Umsetzung und redaktionellen Gestaltung von Medienradar mit.

[Bild: privat]

- Erklärvideo

- Erklärvideo

- Interview

- Ein Interview über verschiedene Aspekte von Verschwörungstheorien

- Zahlen / Fakten

- Ergebnisse der JIM-Studie 2023