Die Ökologie der digitalen Gesellschaft

Auf dem Weg zu einer sinnvollen Nutzung der Technologie für eine sozial-ökologische Transformation

Jahrbuch Ökologie (2019/20) – Die Ökologie der digitalen Gesellschaft

Die Digitalisierung findet statt. Die ökologischen Wirkungen sind mannigfaltig, direkt und indirekt. Es geht um Nutzung neuer Materialien, Wachstum von Energiekonsum und das Befeuern neuer Bedarfe, Veränderung von Konsum- und Kommunikationsgewohnheiten, komplexe, miteinander interagierende Einflüsse auf ökologische und soziale Systeme.

Die der „großen digitalen Transformation“ zugrundeliegenden Dynamiken können und werden vermutlich bald schon an Rasanz und Brisanz gewinnen. Längst ist hinreichend klar, dass es falsch wäre, der Technologieentwicklung freien Lauf zu lassen. Eine Steuerbarkeit und Steuerung ist aus ökologischer Perspektive unverzichtbar. Wir müssen deshalb dringend lernen, diese sich selbst beschleunigende und zusehends auch sich selbst organisierende Transformation ökologisch zu verstehen und eine angemessen komplexe Technikfolgenabschätzung zu leisten.

Es braucht eine „Ökologie der digitalen Gesellschaft“, ein sozial-ökologisches Einhegen der Digitalisierung. Damit Digitalisierung die Grundlage einer Transformation hin zu einer regenerativen und das globale Ökosystem schonenden Lebens- und Wirtschaftsweise wird und eben nicht zum Instrument totalitärer Politik und eines Hyperextraktivismus mit verheerenden Folgen für den Planeten und die Menschheit.

Der Artikel wurde erstveröffentlicht im Jahrbuch Ökologie, Ausgabe 2019/2020 – Die Ökologie der digitalen Gesellschaft.

Die Digitalisierung wirkt – aber wie?

Die Beiträge im vorliegenden Jahrbuch Ökologie betrachten vielfältige Aspekte der Digitalisierung aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln. Die Wirkungen betreffen praktisch alle ökologischen und sozialen Systeme der Erde, und sie sind komplex, das heißt, sie interagieren systemisch, befeuern sich oftmals gegenseitig und führen zu einem nichtlinearen Anstieg von Wirkmächtigkeit und Ausmaß. Manche Wirkungen sind positiv: Wissenschaftler schätzen die Ermöglichung von Echtzeitbeobachtung und ‑auswertung ökologischer Prozesse und Probleme sowie die Steigerung von Vernetzung, Kooperation und Produktivität, NGOs die Möglichkeiten, mit vergleichbar geringen Ressourcen viele Menschen zu erreichen; die jungen Menschen von Fridays for Future setzen bei ihrer Vernetzung ganz selbstverständlich auf neue Technologien und erreichten innerhalb kürzester Zeit auch dank WhatsApp, Instagram, Livestream und YouTube eine derartige Reichweite, Komplexität, inhaltliche Reife und mediale Wirkung, wie sie in vergangenen Jahrzehnten nicht möglich gewesen wären.

Andere Auswirkungen wiederum sind eindeutig negativ zu bewerten: der hohe Energieverbrauch – allein das Internet benötigt mehr Strom als die allermeisten Staaten der Welt –, die Ausbeutung seltener Ressourcen sowie zuvor technisch unattraktiver fossiler Brennstofflagerstätten in bislang unangetasteten Ökosystemen, die Erhöhung des Energie- und Materialumsatzes konventioneller Aktivitäten durch Schaffung neuer Optionen für Mobilität, Produktion, Handel und Transport. Letztlich scheint digitaler Fortschritt als Spitzentechnologie nach wie vor lediglich auf einem breiten, globalisierten, nach wie vor klimaschädlichen industriellen Fundament denkbar.

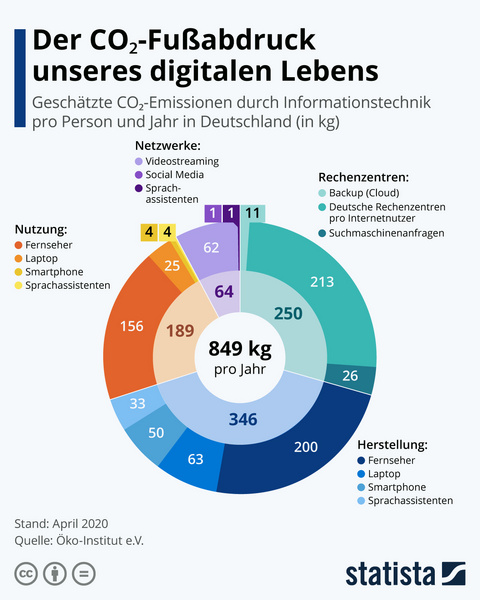

[Statista, Öko-Institut e.V. 2020]

Im Durchschnitt verursacht jeder Mensch in Deutschland ca. 12 Tonnen CO2-äquivalente Emissionen pro Jahr u.a. durch Konsumverhalten, Transport und Energieverbrauch. Etwas weniger als eine Tonne davon geht auf das Konto unseres digitalen Lebensstils. Die Grafik des Öko-Instituts zeigt eine Aufschlüsselung unseres digitalen Verhaltens mit detaillierten Schätzungen der jeweiligen Emissionen.

Doch es gibt auch zahlreiche Entwicklungen, die weniger eindeutig positiv oder negativ zu bewerten sind. Ob „Smart Cities“ am Ende tatsächlich für mehr Nachhaltigkeit sorgen – und ob die Kollateralschäden des komplett durchleuchtbaren Bürgers dies wert sind –, ist nicht entschieden. Ob die Zukunft in KI-gesteuerter, aber nach wie vor individueller Elektromobilität liegt? Man kann es durchaus bezweifeln. Ob neue digitale Geschäftsmodelle mehr Ressourcen einsparen als sie an Ressourcenverbrauch generieren? Das ist sicher von Fall zu Fall höchst unterschiedlich.

Uns bleibt nur, ehrlich zu konstatieren: Die ökologische Nettobilanz der Digitalisierung kennt niemand. Vermutlich wird sie auch mit modernsten digitalen Tools nie valide berechenbar sein. Offensichtlich ist aber: Digitalisierung an sich ist weder „gut“ noch „böse“, sondern sie steht für ein Instrumentarium, das sowohl Gutes als auch Böses erheblich zu stärken vermag. Bisherige Einschätzungen und Erfahrungen, auch vieler Beiträge in diesem Jahrbuch Ökologie, legen die Einschätzung nahe, dass die ökologischen Folgen, wie bei allen drei industriellen Revolutionen zuvor, tendenziell eher negativ einzuschätzen sind, insbesondere dann, wenn es nicht gelingt, die gesellschaftliche Kontrolle über den Prozess auszuüben sondern er von kurzfristigen Profit- und Renditewünschen angetrieben ist.

Und dies ist bislang definitiv der Fall. Die mit der Digitalisierung einhergehende neue Stufe der Globalisierung bringt es mit sich, dass immer größere Teile der Ökonomie sich jeglicher politischer Steuerung entziehen. Dies gilt längst nicht nur für ihren Beitrag zur Finanzierung dominanter gesellschaftlicher Strukturen, sondern manifestiert sich auch in den diversen aktuell verhandelten oder abgeschlossenen Freihandelsverträgen. Dort ist ein regelmäßiger Bestandteil die Einführung neuer juristischer Verhältnisse, die es globalisierten Konzernen ermöglichen, sich im Rahmen eigens geschaffener, demokratisch nicht mehr kontrollierbarer Institutionen auf Augenhöhe mit ganzen Staaten auseinanderzusetzen, wenn sich diese zum Beispiel aufgrund sozial verantwortlicher Arbeitsschutz-, Steuer- oder Umweltgesetzgebung „schädlich“ für das Gewinnstreben der Konzerne verhalten. Dass es sich hier zunehmend um digitale Geschäftsmodelle handelt, ist eine nicht ganz überraschende Beobachtung. Die damit einhergehende Erosion demokratisch legitimierter Rahmensetzung für wirtschaftliches Handeln ist nicht nur gesellschaftspolitisch, sondern auch ökologisch fatal.

Denn auch für die vierte industrielle Revolution gilt: Treibende Kraft hinter der Digitalisierung ist die Ökonomie und ihr Leitmotiv: das Gewinn- und Wachstumsstreben. Hinzu kommt auf der Ebene der Konsumenten ein erhebliches Unterhaltungs- und Faszinationspotenzial, welches dem Trachten nach Anregung und Befriedigung des Geltungsdrangs des stets neugierigen und auf Selbstdarstellung erpichten Homo ludens entgegenkommt. Wie realistisch ist es, vor dem Hintergrund dieser neuen Stufe der Entfesselung der Produktivkräfte zu erwarten, dass dabei gleichsam von selbst Nachhaltigkeit entstünde, was nichts anderes als eine gesellschaftlich verantwortliche Fesselung dieser Produktivkräfte bedeuten würde? Kann so eine nachhaltige Gesellschaft entstehen, in der Überfluss und Wohlstand allen zugutekommt? Die Einführung der neuen Technologien ist immer mit Investitionen verbunden, welche sich für die Investoren letztlich zeitnah als Gewinne auszahlen müssen. „Nachhaltigkeit“ ist aus deren Sicht kein Gewinn, sondern ein Risiko. Ökologische Schäden sind kein Risiko, sondern machen Kurzfrist-Geschäfte lukrativ. Auch ein „digitaler Kapitalismus“ funktioniert nach kapitalistischen Prinzipien. Wären diese Prinzipien in der Lage, Nachhaltigkeit zu generieren, sähe die Welt heute deutlich anders aus.

Viele der beobachteten Entwicklungen sind als zumindest potenziell ökologisch schädlich einzuschätzen. Wie kann es uns gelingen, diesen Entwicklungen entgegenzusteuern? Reicht es, sich selbst auf den technologischen Wettlauf einzulassen und zu versuchen, dieselben Technologien, die zum Beispiel für satellitengestützte Ressourcensuche eingesetzt werden, selbst zu nutzen, um die Schäden zu dokumentieren, zu analysieren und die Gesellschaft zu informieren?

Dieser Weg ist sicher möglich, nötig und er wird auch bereits von vielen gegangen. Aber letztlich wird, wie stets in der Geschichte der technologischen Entwicklung, die Ökonomie der Ökologie einen Schritt voraus sein. Allein aus ökonomischen Gründen werden die meisten intellektuellen Ressourcen in ökonomisch getriebene Innovationen investiert werden. Ökologischer Nutzen ist faktisch wie ökologischer Schaden tendenziell nicht Ziel, sondern Kollateraleffekt.

Ein weiterer Effekt der Digitalisierung ist bislang noch wenig erforscht und in seinem Umfang schwer zu bestimmen, allerdings aus ökologischer Perspektive hochproblematisch: Die Digitalisierung verschiebt – scheinbar – die „Grenzen des Wachstums“, indem sie zum Beispiel die Ausbeutung fossiler Rohstoffe ermöglicht, die anders nicht oder nicht zu ökonomisch attraktiven Kosten verwertbar wären. Auch tragen die durch sie realisierten Effizienzgewinne dazu bei, ökologisch bedenkliche Prozesse wie die Kohleverstromung zu verbilligen.

Die Digitalisierung kommt so gerade recht in einer Zeit der Erschöpfung von Ressourcen und lebenserhaltenden Systemen. Sie bewirkt eine Beschleunigung und Diversifizierung der Ressourcennutzung bzw. eine Mobilisierung von zuvor nicht verfügbaren Ressourcen. Sie dehnt die Grenzen des Wachstums aus und gaukelt uns sogar vor, wir könnten sie überwinden.

Zu diesen Ressourcen, die vor Kurzem nicht nutzbar waren, gehören auch menschliche und intellektuelle Kapazitäten. Durch die Vernetzung von immer mehr Menschen und Institutionen, die vorher nicht zusammengefunden hätten, um gemeinsam neue Erfindungen, Technologien und Geschäftsideen zu entwickeln und umzusetzen, ergibt sich neue Schubkraft für die Wahrnehmung von Selbstwirksamkeit und auch für Machbarkeitsfantasien. Die überaus schnelle Evolution von technischen Systemen mit immer neuen Funktionen und erheblicher Leistungssteigerung befeuert die Technikgläubigkeit. Sie nährt die (illusorische) Fantasie, die moderne, von Grund auf unökologische Industriegesellschaft könnte durch eine weitere Beschleunigung der Produktivkraftentwicklung den von ihr verursachten ökologischen Problemen quasi davonlaufen und/oder diese sogar „reparieren“. Es vergeht kein Tag, an dem nicht neue digitalgetriebene Ideen und Projekte des Geoengineering entstehen. Ob CO2 aus der Atmosphäre oder Plastik aus den Weltmeeren extrahiert werden soll: Die Digitalisierung macht es (scheinbar) möglich – und vor allem nimmt sie Reformdruck von den nach wie vor nicht nachhaltigen Wirtschaftsstrukturen.

Ein ökonomisch überaus relevantes Anwendungsfeld der Digitalisierung ist die Unterhaltungsindustrie, vor allem mit Film, Funk, Fernsehen, Musik und Spielen. Die Digitalisierung hat den Medienkonsum der Menschen innerhalb kurzer Zeit radikal verändert. Die Popularisierung und vielerlei Angebote der barrierefreien Nutzung über das Internet haben die Zahl der Konsumenten weltweit sowie wohl auch den Konsum pro Kopf deutlich erhöht. Der praktisch freie Zugang zu mehr Information, Musik und Filmen, als sie in mehreren Leben überhaupt genutzt werden könnten, trägt zu einem größeren Gefühl der Freiheit der Wahl bei sowie potenziell auch zu verbesserten Bildungschancen. Allerdings sind die Unterhaltungsangebote – extrem verwoben mit sozialen Medien, neuen Kommunikationsformen zwischen Menschen und in Gruppen und auch mit Werbung für reale Konsumprodukte – so umfassend, allgegenwärtig und attraktiv, dass erhebliche Zeit dafür erforderlich ist, sie auch zu nutzen. Zudem drängen sich die Angebote zunehmend zwischen die Menschen und ihre Umwelt. Die Welt der Musik, Hörbücher, Podcasts … sind inzwischen bei vielen Menschen stets auf den Ohren, auch wenn sie sich außerhalb von Wohnung und Arbeitsstätten bewegen.

Die digitalen Unterhaltungsangebote bilden längst eine virtuelle Realität – und für viele Digital Natives den Lieblingsaufenthaltsraum. Nachdem das Verb „googeln“ als neuartige Form der Informationsrecherche dem Digitalkonzern vor einigen Jahren den Eingang in die globale Sprache brachte, steht nun auch „netflixen“ für eine neue Lebensform. Die Assoziation liegt nahe, dass die virtuellen Bildungsangebote den modernen Spielanteil von „Brot und Spiele“ darstellen. Die virtuelle Realität macht häufig mehr Freude als die echte, und sie kann auch helfen, die reale Weltlage verdaulicher und verdrängbarer zu machen. Die Youtubisierung der Gesellschaft hat neue Möglichkeiten der Selbstdarstellung, (Des‑)Information und unternehmerischen Tätigkeit möglich gemacht. Vor allem aber befeuert sie eine erhebliche Entkopplung (nicht aller, aber) vieler Menschen von der Natur der Sachen. Gerade erleben wir, dass rein virtuelle Produkte wie der Animationsfilm König der Löwen praktisch besser daherkommen als die Natur selbst, „Natur 5.0“, wie im Spiegel gejubelt wurde (Nr. 29, Juli 2019). Im Endeffekt wirkt die digitalisierte Unterhaltung wie ein soziales Narkotikum. Sie betäubt einen Teil der Gesellschaft, verlagert die primäre Aufmerksamkeit in die sich schnell verändernden und Aufregung kultivierenden virtuellen Räume und raus aus der realen Welt der zwischenmenschlichen Auseinandersetzung, des langatmigen Dialogs und der Rückkopplung an reale Alltagswelten.

Bei realistischer Betrachtung liegt also aus ökologischer Sicht eine Schlussfolgerung nahe, um es in Anlehnung an T. C. Boyle zu sagen: „Ein Freund der Erde ist ein Feind der Digitalisierung.“ Allerdings ist der Gedanke, die Digitalisierung stoppen zu können, ebenso unrealistisch, wie es die Heilsversprechen der Fortschrittsfetischisten sind.

Wie bei jeder Umwälzung der Produktivkräfte in der Geschichte der Menschheit ist der Versuch zum Scheitern verurteilt, sie zu stoppen. Darum kann es also nicht gehen. Worum es aber gehen kann und muss: um die gesellschaftliche Kontrolle über den Prozess – nicht nur über die Auswirkungen. Dazu bedarf es jedoch zunächst einer entscheidenden Voraussetzung.

Es ist typisch für alle historischen Produktivkraftumwälzungen, dass die große Masse der Menschen, aber auch der unmittelbar damit befassten Akteure, diese als direkt Beteiligte nicht umfänglich verstehen, sich im Umfang der Auswirkungen der Geschwindigkeit der Prozesse, in der Entwicklung der Eigendynamiken und dem gesellschaftsverändernden Potenzial völlig verschätzen. Das galt und gilt auch für die Protagonisten der Digitalisierung:

Die Schwäche dieser Prophezeiungen durchaus respektabler Protagonisten der Digitalisierung ist offensichtlich. (Und ebenso offensichtlich ist: Es ist ziemlich egal. Sie haben die hier Zitierten überwiegend nicht daran gehindert, mit der Digitalisierung Milliarden von Dollar zu verdienen.)

Die Unberechenbarkeit ist eine inhärente Eigenschaft von komplexen Systemen. Die Digitalisierung wirkt sehr stark auch dadurch, dass existierende komplexe Systeme – vor allem soziale und ökonomische Systeme – miteinander verknüpft werden, wodurch stetig neue Interaktionsmöglichkeiten geschaffen und realisiert werden. Wir wären gut beraten, Digitalisierung nicht als lineares Fortschrittsmodell zu betrachten, sondern sie als systemischen Prozess zu verstehen, der immerzu neue positive Rückkopplungen entfesselt und dadurch in der Eskalation seiner selbst mündet. Hinzu kommt, dass, wie schon im Prozess der biologischen Evolution, die Tendenz zur Selbstreferenzialität der digitalen Systeme zunimmt. Dies bedeutet, dass (Teil‑)Systeme befähigt werden, nicht nur mit anderen zu interagieren, sondern auch mit sich selbst; dies ist der Weg, der durch die Schaffung von selbstlernenden Algorithmen und sich selbst organisierenden Maschinen und künstlicher Intelligenz beschritten wird. Das Einzige, was wir mit Sicherheit aus der Theorie komplexer Systeme und der jüngeren Geschichte der systematischen Unterschätzung der Entwicklung von Digitalisierung lernen können, ist wohl, dass wir vor weiteren erheblichen Überraschungen besser gefeit sein sollten.

Die Betrachtung von Systemdynamik und komplexen Wirkungen der Digitalisierung ficht die Förderer dieser Technologie nicht an. Auch das ist eine historische Parallele zur Mechanisierung und Elektrifizierung: Die Treiber des Fortschritts in der Ökonomie müssen den gesamten Prozess und insbesondere die gesellschaftlichen Implikationen nicht verstehen und nicht langfristig prognostizieren. Denn sie müssen ihn nicht steuern, um Profite zu erwirtschaften: ein weiterer Vorteil auf Seiten der Ökonomie im Ringen um den Umgang mit den ökologischen Folgen. Was aber heißt das für die Ökologie?

Ökologie lebt vom Verstehen. Nur ökologische Prozesse und Zusammenhänge, deren Komplexität wir zumindest hinreichend erahnen, können wir angemessen schützen, beeinflussen, bewahren, manchmal sogar steuern. Das ist die Herausforderung, aber auch die Stärke der ökologischen Wissenschaften. Und diese Stärke ist es auch, die wir im Umgang mit der vierten, der digitalen industriellen Revolution brauchen.

Denn bislang gibt es bei der Digitalisierung viel Innovation und wenig Verständnis. Dies konstatiert auch der WBGU (Wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen) in seinem aktuellen Gutachten:

„Offenkundig ist aber auch, dass eine systematische Analyse der einschlägigen Chancen und Risiken nicht existiert, weder für Deutschland noch für den Globus. Insofern identifiziert der WBGU hier nicht nur große Handlungsdefizite, sondern auch eine eklatante Forschungslücke. Der Beirat fordert ein, die beiden Kardinalherausforderungen »Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen« und »digitale Revolution« endlich gemeinsam zu betrachten. Dafür müssen wirksame politische Anreize und Prozesse geschaffen werden.“

(WBGU 2019)

Wir müssen deshalb dringend lernen, die digitale Revolution ökologisch zu verstehen, d. h. ihre systemischen Gesetzmäßigkeiten herauszuarbeiten und sie dadurch letztlich auch ökologisch steuerbar zu machen. Der WBGU schlägt hier drei Forschungslinien vor:

Aus Sicht der Autoren sind dies allesamt wichtige Forschungsfragen. Allerdings konzentrieren sie sich zumeist auf (hoffentlich nachhaltige) Nutzungspotenziale einer nach wie vor von der Ökonomie getriebenen und von dieser teilgesteuerten, dem Wesen nach aber weiter anarchisch verlaufenden Entwicklung. Als Grundfragen, die der Entwicklung von einem ökologischen Verständnis der Digitalisierung dienen, sind die Vorschläge ausdrücklich zu begrüßen. Um eine ökologische Trendwende in der Digitalisierung herbeizuführen, bedarf es letztlich mehr.

Eine Ökologie der Digitalisierung sollte ein systemisches Verständnis dieser Technologie befördern. Es geht um die Analyse der Digitalisierungswirkungen auf allen Systemebenen und die Interaktion zwischen ihnen:

Instrumente zur Ökologisierung der digitalen Gesellschaft

Durch Digitalisierung wird die Gesellschaft, in der wir leben, in grundlegender Weise verändert. Aktuell wird diese Veränderung getrieben und gesteuert von gewinnorientierten Kräften in der Wirtschaft. Die Gesellschaft und ihre demokratisch legitimierten Entscheider sind allenfalls mit der Organisation von Kollateralnutzen oder ‑schäden beschäftigt.

Von einer Digitalisierung, die unter diesen Paradigmen stattfindet, können wir nicht wirklich einen entscheidenden Beitrag zu einer sozial-ökologischen Transformation erwarten. Soll dies geschehen, muss die Gestaltungsgewalt in die Hände der demokratischen Gesellschaft, ihrer Institutionen und Akteure gelangen, die fakten- bzw. wissensbasiert Positionen und Richtlinien erarbeitet. Hierzu einige Überlegungen zu den Optionen und Strategien in einzelnen Handlungsfeldern:

Das Verhältnis von Ökonomie und Politik in der Marktwirtschaft ist schon immer ambivalent. Zwar bewegen sich die ökonomischen Akteure (theoretisch) im Rahmen der gesellschaftlich gesetzten Normen, faktisch haben sie jedoch großen Einfluss auf deren Ausgestaltung. Mit der Globalisierung ist letztlich für einen (gerade in der Digitalisierung entscheidenden) Teil der Ökonomie ein immer größerer Freiraum entstanden: Die Unternehmen können bewusst entscheiden, wo sie welche Teile ihres Konzerns ansiedeln, machen sich dadurch ganze Regierungen gefügig, zahlen so gut wie keine Steuern und verhandeln letztlich auch dank diverser Freihandelsabkommen faktisch auf Augenhöhe mit denen, die auch sie eigentlich regieren sollen. Ihre ökonomischen Ressourcen sind ebenfalls durchaus mit denen von Staaten konkurrenzfähig. Diese Struktur setzt gesellschaftlichem Einfluss auf Strategien der Digitalisierung enge Grenzen. Man muss keinen sozialistischen Ideen anhängen, um zu erkennen: Diese Entwicklung ist fatal. Nationalstaaten werden diese Entwicklung in einer globalisierten Ökonomie auch kaum revidieren können. Dazu bedarf es internationaler gouvernementaler Strukturen, die einen Rechtsrahmen setzen. Demokratisch legitimiert und (mit der Ökonomie) nicht verhandelbar. Letztlich kann und muss eine solche Rahmensetzung international im UN-Kontext erfolgen, selbst eine europäische Insellösung ist in der globalisierten Gesellschaft kaum durchsetzungsstärker als nationalstaatliche Versuche. Aber auch auf nationaler Ebene bedarf es einer Anpassung politischer Strukturen an die Herausforderungen der Digitalisierung. In Deutschland zum Beispiel ist die digitale Zuständigkeit breit gestreut. Der Verkehrsminister, eigentlich ausschließlich damit beschäftigt, ein Mobilitätspolitik aus dem vergangenen Jahrhundert am Leben zu erhalten, ist zuständig für „digitale Infrastruktur“. Dazu kommt (erst seit 2018) eine „Staatsministerin für Digitales“ im Kanzleramt, ausgestattet mit einem Mini-Budget und Mini-Apparat sowie ohne politische Gestaltungsmöglichkeit. Das sind nicht die Strukturen, die eine gesellschaftlich gesteuerte Digitalisierung ermöglichen. Ein Digitalministerium ist überfällig.

In der frühen Entwicklungsphase der kapital getriebenen Ökonomie war es in vielen Nationen völlig normal und nie hinterfragt worden, dass gewisse Schlüsselbereiche in staatlicher Regie blieben. Energieversorgung, Mobilität, Kommunikation, Bildung war nahezu komplettes Staatsmonopol. Dies verzögerte die Entwicklung der Produktivkräfte nicht, sondern beförderte sie sogar, indem so „gleiche Bedingungen für alle Marktteilnehmer“ geschaffen wurden. Im Kontext der Globalisierung hat, insbesondere nach dem Ende des Systemwettstreits zwischen sozialistischem Plan- und kapitalistischem Marktwirtschaftsmodell, eine totale Marktradikalisierung stattgefunden. Mobilität, Energieversorgung, Kommunikation sind heute fast komplett privatwirtschaftlich organisiert und damit den (erratischen) Gesetzen des Marktes unterworfen. Auch im Reproduktionsbereich sind die Entwicklungen weit fortgeschritten. Im Gesundheitswesen überwiegt der Markt bereits, in der Bildung bauen sich Unternehmen zunehmend eigene Bildungsinstitutionen, selbst die Altersversorgung ist heute ohne private Anbieter nicht mehr funktionsfähig. Hier bedarf es eines Umdenkens und Umlenkens, insbesondere unter Einschluss der digitalen Schlüsselstrukturen. Selbst innerhalb marktwirtschaftlicher Zukunftsvisionen erscheint es sinnvoll, Strukturen wie z. B. die Internet-Technologie, die Sicherstellung ihrer Energieversorgung, Anbieter von elementaren Dienstleistungen wie Facebook oder Google staatenübergreifend zu vergesellschaftlichen. Das Internet ist zu wichtig, um es der US-Administration und/oder privaten Konzernen zu überlassen, es ist im Grunde eine UN-Aufgabe.

Gleiches gilt für den Zugang zu „Big Data“. Die exklusive Nutzungsmöglichkeit umfangreicher Erkenntnisse auf Basis global erhobener Datensätze ist eines der größten Risiken für ungleiche Entwicklung von Gesellschaften. Eine Vergesellschaftung von Big Data durch öffentlich zugängliche, datenschutzsicher anonymisierte, kostenfrei für jeden nutzbare Datenbanken wird in diesem Zusammenhang zu einer zentralen Forderung. Hinzu kommt die Einführung eines universellen Menschenrechts auf digitale Teilhabe, umgesetzt u. a. über kostenlose Internet-Strukturen.

Noch völlig unterentwickelt sind digitale Teilhabestrukturen. Man kann digital mit unfassbaren Vermögenssummen spekulieren, fast alles kaufen und sich am nächsten Tag ins Haus liefern lassen, aber zur politischen Willensbildung muss man nach wie vor alle vier Jahre ins Wahllokal marschieren und mit Bleistiften auf Papierzetteln Kreuze machen. Dabei geht es auch anders, wie zum Beispiel das CONSUL-Projekt in Madrid (www.consulproject.org) oder das Themis-Projekt in Filderstadt (Rinne 2018) zeigen, dass nämlich die digitalen Möglichkeiten einen permanenten Austausch, regelmäßige Willensbildung, gemeinsame Diskurse und Themensetzungen möglich machen. Nur wenn wir die Digitalisierung offensiv für die Demokratisierung nutzen, besteht auch eine Perspektive für eine demokratische Kontrolle der Digitalisierung selbst. Gerade „Smart“-Konzepte wie Smart Cities im lokalen Bereich oder Smart Grids in der Energieversorgung bergen hohe Gefahren des Missbrauchs der dafür nötigen und dadurch gewonnenen Daten. Dies verhindert gesellschaftliche Kontrolle in Form digitaler Beteiligung der Betroffenen an der Willensbildung. Dies gilt für alle gesellschaftlichen Bereiche, in denen künstliche Intelligenz (KI) gedacht und experimentiert wird. Dort, wo KI Lebensumstände steuert, ist gesellschaftliche Kontrolle unbedingte Voraussetzung.

Ökologen fordern seit langem, dass Marktpreise „die ökologische Wahrheit“ sagen müssen. Dies meint, dass in die Preisgestaltung (insbesondere durch Subventionen oder Besteuerung) die ökologischen Folgekosten einfließen müssen. Sämtliche Schadschöpfung muss der Wertschöpfung gegenübergestellt werden. Aktuelle Debatten um die Einführung einer CO2-Steuer zeigen, dass dieser Ansatz im Prinzip durchaus an Zustimmung gewinnt. Ob und wie konsequent er realisiert werden wird, bleibt spannend.

Wie hoch der Preis für den Ausstoß von CO2 sein müsste, zeigen unterschiedliche Modellberechnungen, die auf Grundlage der wirtschaftlichen Folgekosten von Emissionen („social cost of carbon“) die externen Kosten beziffern. Laut Cai et al. (2013) müsste der Ausstoß einer Tonne CO2 200-mal so viel kosten wie heute, um allein die wirtschaftlichen Folgeschäden des Klimawandels widerzuspiegeln. Keine Regierung wird Wirtschaft und Industrie solche hohen Kosten zumuten wollen. Auch diese Herausforderung wird von nationalen Politikstrukturen kaum bewältigt werden können. Dennoch führt letztlich daran kein Weg vorbei. Das gilt in besonderem Maße auch für die ökologischen Kosten digitaler Angebote und Geschäftsmodelle; diese sind, wie wir in einigen Beiträgen in diesem Jahrbuch Ökologie gesehen haben, durchaus beachtlich.

Aber auch über eine ökologische Besteuerung von Elementen der Digitalisierung ist nachzudenken, die bislang eher wenig Beachtung finden: Elementare Grundlage staatlicher Steuerpolitik des Industriezeitalters war stets die Besteuerung der Produktionsfaktoren (u. a. Rohstoffe, Arbeit, Energie). Schon 1997 schlugen Wissenschaftler vor, den Produktionsfaktor Information zu besteuern: „Der neue Wohlstand der Nationen findet sich in den Billionen der digitalen Informationsbits, die durch globale Netzwerke pulsieren. Dies sind die physischen/elektronischen Repräsentanten der vielen Transaktionen, Gespräche, Stimm- und Videonachrichten und Programme, die zusammen den Prozess der Produktion, des Vertriebs und des Verbrauches in der neuen Wirtschaft darstellen“ (Cordell et al. 1997). Bleibt hinzuzufügen: Es sind auch nicht unerhebliche ökologische Kosten, die für die Erstellung dieser Datenmengen anfielen. Cordell et al. schlugen entsprechend eine Steuer auf Bits vor. Gering, aber in der Summe hoch genug, um damit die Bekämpfung der negativen Effekte der Digitalisierung bzw. Maßnahmen für eine nachhaltige Entwicklung zu finanzieren. Diese Bit-Steuer unterstützt auch der Club of Rome in seinem aktuellen Bericht (Weizsäcker et al. 2017).

Wie eine solche „ökologische Bepreisung der Digitalisierung“ letztlich ausgestaltet wird, ist noch völlig offen. Dass aber ausgerechnet die zentrale Produktivkraft des 21. Jahrhunderts für die durch sie induzierten ökologischen Kosten faktisch nicht zur Kasse gebeten wird, ist eines der drängendsten Handlungsfelder der kommenden Jahre.

Fazit

Es wird eine „Ökologie der digitalen Gesellschaft“ benötigt. Als angewandte und politische Teildisziplin der Ökologie muss sie als Wissenschaft mehr leisten, als lediglich die stofflichen oder energetischen Footprints der Technologie und ihrer Anwendungen zu bewerten. Es geht um eine recht umfassende proaktive Technikfolgenabschätzung und ‑bewertung, die die Wechselwirkungen der Digitalisierung mit allen konventionellen Stressoren von ökologischen und sozialen Systemen einschließt. Die Ökologie der digitalen Gesellschaft wird auch die Vision einer sinnvollen Nutzung der Technologie für eine sozial-ökologische Transformation entwerfen und die Gesellschaft mit Argumenten und Ideen versorgen müssen. Eine Unterteilung nach Systemebenen wie in diesem Text vorgeschlagen bietet eine heuristische Systematisierung in Systeme unterschiedlicher Größenordnung und Einbettung an. Das kann Komplexität reduzieren, ohne in die alten Kategorien der Sektoren, Nachhaltigkeitsdimensionen oder Nationalstaaten zu fallen, die uns angesichts der rasanten Vernetzung kein ausreichendes Verständnis der Zusammenhänge mehr bieten. Es geht wesentlich auch darum, dass wir uns nicht diskurs- und sorglos in eine unumkehrbare Pfadabhängigkeit begeben, die nicht nur eine finale Beschleunigung der Naturressourcen-Mobilisierung bewirkt, extreme Ungleichheiten hervorbringt und dabei noch die letzten verbliebenen demokratischen Kontrollinstrumente mit vernichtet und hochfragile, weil auf monetäre und zeitliche Effizienz programmierte Versorgungssysteme schafft.

Die vorsorgende Ökologie der Digitalisierung bedeutet auch, dass wir uns stark machen für eine Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen und für das Vorhalten und Bewahren des scheinbar gestrigen Analogen. Es geht um den Kampf für unsere auf ewig analogen Lebensgrundlagen, die Ökosysteme, und um die Verhinderung der völligen konzeptionellen Entkopplung von ihnen – und nicht zuletzt auch um die Bewahrung unserer zwangsläufig analogen Menschlichkeit. Letztlich wird es in den Auseinandersetzungen der kommenden Jahre darum gehen, ob die digitale Revolution eine gesellschaftliche Aneignung erfährt und so zur Grundlage einer Transformation zu einer regenerativen Lebens- und Wirtschaftsweise wird oder ob sie weiter ungesteuert als Instrument eines Hyperextraktivismus mit verheerenden Folgen für Klima, Natur und Mensch wirkt.

Literatur:

Yongyang C., K. L. Judd, T. S. Lontzek (2013): The Social Cost of Stochastic and Irreversible Climate Change. NBER Working Paper No. 18704.

Cordell, A. J., T. R. Ide, L. Soete, K. Kamp (2017): The New Wealth of Nations: Taxing Cyberspace. Toronto.

Weizsäcker, E.‑U. et al. (2017): Wir sind dran. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Bericht des Club of Rome. Gütersloh.

Rinne, J. (2018): Das Themisprojekt. Online verfügbar unter: http://themis-filderstadt.de. Zuletzt aufgerufen am 06.07.2022.

Jörg Sommer arbeitet als Sozialwissenschaftler und Publizist. Er ist Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und Direktor des Berlin Institut für Partizipation sowie Mitherausgeber des Jahrbuch Ökologie.

[Bild: Ylva Sommer]

Prof. Dr. Pierre L. Ibisch ist Professor für Nature Conservation und Direktor des Centre for Econics and Ecosystem Management an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Desweiteren begleitet er eine Forschungsprofessur für Ökosystembasierte nachhaltige Entwicklung. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Umweltstiftung und Mitherausgeber des Jahrbuch Ökologie.

[Bild: Celin Sommer]

Prof. Dr. Maja Göpel war bis 2020 Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU). Sie ist unter anderem Mitglied des Bioökonomierats der Deutschen Bundesregierung, des Internationalen Club of Rome und des World Future Council. Aktuell lehrt sie als Gastprofessorin am College of Europe in Brügge und an der Leuphana Universität Lüneburg.

[Bild: Studioline]